试卷题目

1.小明和同学们参加研学旅行,汽车在公路上快速行驶时,小明发现窗帘从打开的窗户向外飘,原因是 。车行驶到山顶时,他发现密封的零食包装袋鼓起来了,这是因为山顶上的气压比山脚下的气压 造成的。

2.“滴滴”打车方便快捷,成为不少人出行的首选。以“滴滴”车司机为参照物,坐在车上的乘客是 的;“上车请系好安全带”,是“滴滴”司机的温馨提示,这是为了防止汽车突然减速,乘客由于 ,身体向前倾倒而造成伤害。

3.如图所示,旅游景区的索道缆车载着游客匀速上山,它具有的动能 ,重力势能 ,(选填“增大”“不变”“减小”)机械能 。(选填“守恒”“不守恒”)

4.漂浮在水面上的皮球,用手将其慢慢压入水中的过程中,皮球受到的浮力将 (选填“变大”“变小”或“不变”),此现象表明,浸在液体里的物体受到竖直向上的浮力,浮力的大小与物体 有关。

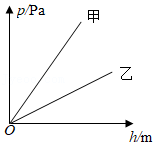

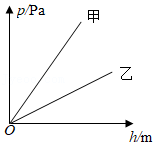

5.利用图像可以描述物理量之间的关系。如图所示是“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的图像,由图像可知:同种液体内部的压强与深度成 ,液体密度ρ甲 ρ乙(选填“>”、“<”或“=”)。

6.2020年北京时间12月17日,探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆,标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。如图所示,返回舱在下落过程中由于受到的 作用,下落速度不断增大,说明力可以改变物体的 。

7.“文明城市”的创建让郑州更美更洁净,如图所示,园林工人使用的剪刀可以省 ,环卫工人使用的扫帚可以省 。

8.北京冬奥会上运动员们脚上的冰刀鞋的冰刀开刃后特别锋利,是利用减小受力面积来 压强;冰刀表面特别光滑是利用减小滑冰时接触面粗糙程度来 滑动摩擦力(均填“增大”或“减小”)。

9.“估测”是物理学中常用的一种方法,小明同学对自己相关物理量的估测合理的是( )

- A. 正常体温约39.2℃

- B. 每分钟脉搏跳动约75次

- C. 受到的重力约55kg

- D. 站立时对地面的压强约105Pa

10.2025年冬奥会在北京举办,我国运动员积极参加比赛。滑雪运动员谷爱凌从山上滑下,下列有关说法中正确的是( )

- A. 运动员沿斜面加速下滑时,所受惯性变大

- B. 运动员下滑过程中,受到的重力和支持力是一对平衡力

- C. 运动员下滑过程中,若一切外力都消失,他将立即停止运动

- D. 运动员穿上滑雪板,是为了增大与雪地的接触面积,从而减小压强

11.在如图的四种情境中,人对物体做功的是( )

- A.

提着水桶在水平地面上匀速前进

提着水桶在水平地面上匀速前进 - B.

扛着米袋慢慢爬上楼梯

扛着米袋慢慢爬上楼梯 - C.

用力推汽车,汽车没动

用力推汽车,汽车没动 - D.

举着杠铃原地不动

举着杠铃原地不动

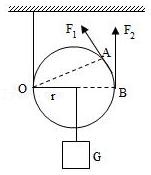

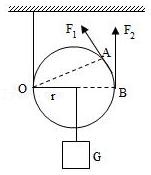

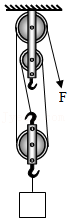

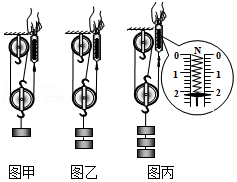

12.如图所示,滑轮第一次受到F1的作用,第二次受到竖直向上F2的作用,物体的重力为G.在不计摩擦的情况下,将物体匀速向上提起时( )

- A. F1<F2

- B. F2=G

1 2 - C. F1的力臂为OA

- D. 在F2方向上移动的距离为物体上升距离的2倍

13.负压病房在抗击新冠肺炎疫情中起到了重要作用,负压病房内的气压低于病房外的气压。小明在负压病房里做了几个物理实验,与在普通实验室做这些实验相比,实验结果不会发生变化的有( )

- A. 探究二力平衡条件

- B. 测量水的沸点

- C. 探究影响压力作用效果的因素

- D. 托里拆利实验

14.若给你一只弹簧测力计、一杯水、细线和一个金属块,能测出的物理量是( )

- A. 金属块的质量

- B. 金属块浸没在水中的浮力

- C. 金属块的面积

- D. 金属块的密度

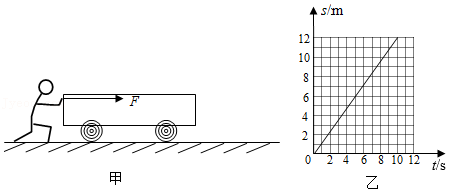

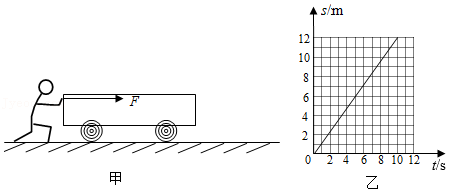

15.如图甲所示,重400N的小车受到60N的水平推力,在水平地面上做直线运动,其距离随时间变化的图象如图乙所示。求:

(1)5s内重力对小车做的功

(2)10s内人对小车做功的功率

(1)5s内重力对小车做的功

(2)10s内人对小车做功的功率

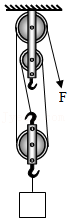

16.如图所示,通过滑轮组用200N的拉力在20s内将重为480N的物体匀速提高2m,(不计绳重和摩擦),求:

(1)动滑轮重;

(2)绳自由端的移动速度为多大?

(3)若重物再增加150N,要使重物匀速上升,作用在绳自由端的拉力至少多大?

(1)动滑轮重;

(2)绳自由端的移动速度为多大?

(3)若重物再增加150N,要使重物匀速上升,作用在绳自由端的拉力至少多大?

17.中国天眼(FAST)是世界最大、最灵敏的单口径射电望远镜。为对中国天眼(FAST)的4450块厚度仅为1mm的反射面板进行健康体检,FAST调试组研制了“微重力蜘蛛人系统”,标志着我国在浮空飞行器研制及实践领域又获得重大突破。它使用一个氦气球及配重,如图所示。“蜘蛛人”的体重为700N,氦气球充气后重1660N,体积为200m3,为了保证正常工作,工作时受到的支持力不宜低于100N。(ρ空气=1.29kg/m3,ρ氮气=0.18kg/m3,g取10N/kg)则:

(1)氦气球受到的浮力为多少?

(2)配重最小为多少?

(3)为了保证不损坏反射面板,压强不宜超过1000Pa,假设“蜘蛛人”站立时与反射面板的接触面积约为500cm2,“蜘蛛人”是否能系上气球后直接上去?

(1)氦气球受到的浮力为多少?

(2)配重最小为多少?

(3)为了保证不损坏反射面板,压强不宜超过1000Pa,假设“蜘蛛人”站立时与反射面板的接触面积约为500cm2,“蜘蛛人”是否能系上气球后直接上去?

18.物理是一门注重实验的自然科学。请你根据自己掌握的实验操作技能,解答下列问题:

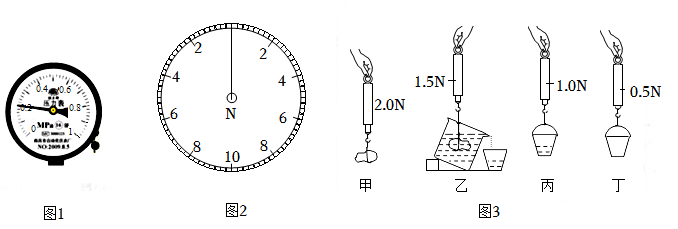

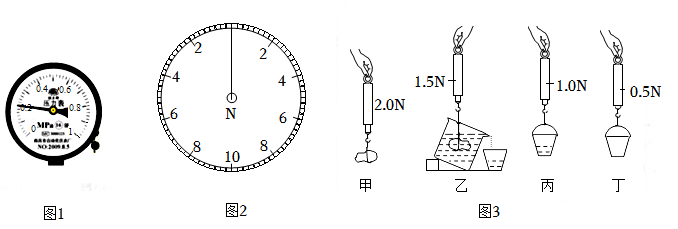

(1)如图1所示,是测量 的仪表,指针所示的值是 。

(2)如图2所示的测量工具可用来测量 的大小,其分度值为 ;

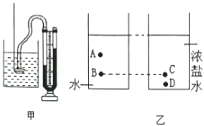

(3)为了探究浸在液体中的物体所受的浮力跟它排开液体所受的重力的关系,小炬同学进行了如图3所示的实验:

①你认为不重复操作的合理实验顺序是 (填序号);

②选用其他液体多次实验后,可得出结论:浸在液体中的物体所受的浮力,其大小等于物体排开的液体受到的 ;就可以得到著名的 原理。

(1)如图1所示,是测量 的仪表,指针所示的值是 。

(2)如图2所示的测量工具可用来测量 的大小,其分度值为 ;

(3)为了探究浸在液体中的物体所受的浮力跟它排开液体所受的重力的关系,小炬同学进行了如图3所示的实验:

①你认为不重复操作的合理实验顺序是 (填序号);

②选用其他液体多次实验后,可得出结论:浸在液体中的物体所受的浮力,其大小等于物体排开的液体受到的 ;就可以得到著名的 原理。

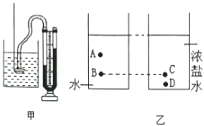

19.如图甲所示,用U形管压强计探究液体内部压强的特点。

(1)实验前,首先要检查装置的气密性。若用手指不论轻压还是重压橡皮膜时,发现U形管两管液柱的高度差变化均较 (选填“大”或“小”),说明装置气密性较差;若发现金属盒在空气中时,U形管内两管液面不在同一水平线上,则应按照第 种方法进行调节。

A.从U形管内向外倒出适量水;

B.拆除软管重新安装;

C.向U形管内加适量水;

(2)为了使实验现象更明显,U形管中的液体最好用 (选填“有色”或“无色”)的。

(3)将探头放在图乙所示液体内部的A、B位置,观察到U形管两管液面的高度差hB>hA,经过多次实验观察到同样的现象,这说明同种液体内部的压强随液体 的增加而增大。

(4)将探头放在图乙中所示液体内部等深的B、C位置,观察到U形管两侧液面的高度差hB hC(选填“<”“=”或“>”),这是为了研究液体压强与液体 的关系。

(5)U形管压强计 (填“是”或“不是”)连通器。

(1)实验前,首先要检查装置的气密性。若用手指不论轻压还是重压橡皮膜时,发现U形管两管液柱的高度差变化均较 (选填“大”或“小”),说明装置气密性较差;若发现金属盒在空气中时,U形管内两管液面不在同一水平线上,则应按照第 种方法进行调节。

A.从U形管内向外倒出适量水;

B.拆除软管重新安装;

C.向U形管内加适量水;

(2)为了使实验现象更明显,U形管中的液体最好用 (选填“有色”或“无色”)的。

(3)将探头放在图乙所示液体内部的A、B位置,观察到U形管两管液面的高度差hB>hA,经过多次实验观察到同样的现象,这说明同种液体内部的压强随液体 的增加而增大。

(4)将探头放在图乙中所示液体内部等深的B、C位置,观察到U形管两侧液面的高度差hB hC(选填“<”“=”或“>”),这是为了研究液体压强与液体 的关系。

(5)U形管压强计 (填“是”或“不是”)连通器。

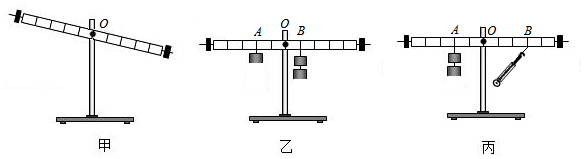

20.[探究名称】探究杠杆的平衡条件

[猜想与假设】

猜想一:动力×动力臂=阻力×阻力臂

猜想二:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离

【设计实验与进行实验】

(1)如图甲所示,应将杠杆两端的螺母向 (选填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡。

(2)如图乙所示,小明同学挂上钩码并调节钩码的位置,使杠杆水平平衡,记录的数据如表。

改变钩码的 和钩码的位置重复上述实验两次,记录的数据如表。

【分析与论证】

根据小明同学的数据可验证猜想 (选填“一”、“二”或“一和二”)是正确的。而小红同学则认为小明同学每组数据中的力臂恰好都等于支点到力的作用点的距离,具有一定的特殊性,还应改变动力或阻力的 进行实验。

于是,小红同学协助小明同学按图丙方式进行实验,获得表中后两组数据。综合分析表中数据可验证猜想 是错误的。若要验证另一种猜想是否正确,必须添加的测量工具是 。

通过以上探究,小明同学真正理解了力臂是支点到 的距离。

[猜想与假设】

猜想一:动力×动力臂=阻力×阻力臂

猜想二:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离

【设计实验与进行实验】

(1)如图甲所示,应将杠杆两端的螺母向 (选填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡。

(2)如图乙所示,小明同学挂上钩码并调节钩码的位置,使杠杆水平平衡,记录的数据如表。

改变钩码的 和钩码的位置重复上述实验两次,记录的数据如表。

| 实验次数 | 动力F1/N | OB间距离/cm | 阻力F2/N | OA间距离/cm | |

| 小明 | 1 | 1.0 | 5 | 0.5 | 10 |

| 2 | 1.5 | 10 | 1.0 | 15 | |

| 3 | 1.0 | 10 | 2.0 | 5 | |

| 小红和小明 | 4 | 0.8 | 15 | 1.0 | 10 |

| 5 | 1.4 | 15 | 1.0 | 10 | |

【分析与论证】

根据小明同学的数据可验证猜想 (选填“一”、“二”或“一和二”)是正确的。而小红同学则认为小明同学每组数据中的力臂恰好都等于支点到力的作用点的距离,具有一定的特殊性,还应改变动力或阻力的 进行实验。

于是,小红同学协助小明同学按图丙方式进行实验,获得表中后两组数据。综合分析表中数据可验证猜想 是错误的。若要验证另一种猜想是否正确,必须添加的测量工具是 。

通过以上探究,小明同学真正理解了力臂是支点到 的距离。

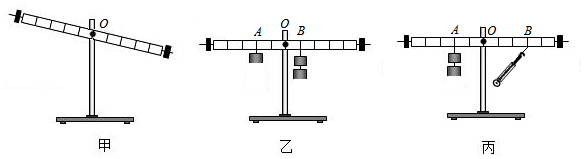

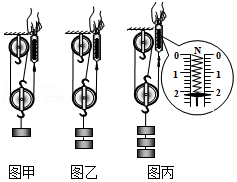

21.小明在做测量滑轮组的机械效率的实验中,用同一滑轮组进行了3次实验,如图所示,实验数据记录如表。

(1)提升重物时,弹簧测力计应 向上缓慢拉动。

(2)第2次实验中,有用功是 J,额外功是 J,滑轮组的机械效率为 (结果保留一位小数)。

(3)如图丙所示,第3次实验中弹簧测力计的示数为 N。分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组, 。

(4)在第3次实验时,如果拉力方向与竖直方向有一定夹角,那么所测得的滑轮组的机械效率将会 (选填“变大”“变小”或“不变”)。

| 次数 | 钩码重/N | 钩码上升距离/cm | 弹簧测力计示数/N | 弹簧测力计上升距离/cm | 机械效率 |

| 1 | 2 | 10 | 0.8 | 30 | 83.8% |

| 2 | 4 | 10 | 1.5 | 30 | ? |

| 3 | 6 | 10 | ? | 30 | 90.9% |

(1)提升重物时,弹簧测力计应 向上缓慢拉动。

(2)第2次实验中,有用功是 J,额外功是 J,滑轮组的机械效率为 (结果保留一位小数)。

(3)如图丙所示,第3次实验中弹簧测力计的示数为 N。分析表格中的数据得出结论:同一滑轮组, 。

(4)在第3次实验时,如果拉力方向与竖直方向有一定夹角,那么所测得的滑轮组的机械效率将会 (选填“变大”“变小”或“不变”)。

热门排序

推荐文章

2021-2025学年广东省深圳市福田区八年级(下)期末物理试卷

2021-2025学年河北省石家庄市长安区八年级(下)期末物理试卷

2021-2025学年河南省郑州市经开区八年级(上)期末物理试卷

2025新课标卷理综物理卷试题及答案解析

八年级物理期末试卷及答案2025免费

2021-2025学年河南省郑州市八年级(下)期末物理联考试卷

2021-2025学年江西省吉安市吉州区八年级(上)期末物理试卷

2021-2025学年山西省大同市八年级(下)期末物理试卷

2021-2025学年内蒙古呼和浩特市八年级(上)期末物理试卷

2021-2025学年河南省郑州市郑东新区八年级(下)期末物理试卷